宮崎演習林に久しぶりに外国からのお客さんがやってきました。

ドイツTübingen大学のSteffenさんです。実はコロナが問題となる直前の2年前の1月に椎葉に来られていました。森林総研の南光さん、Steffenさん、九大宮演チームでそのときから共同研究が始まりました。今回は南光さんがホストとなり日本に2か月程度滞在されており、椎葉にも来てくださったという経緯です。

いつもの三方岳に登ったり、

あかぎ通信は九州大学宮崎演習林の職員が,日々演習林での仕事の様子や出来事などを公開するページです. あかぎとは,宮崎演習林内に多く生息するヒメシャラと言う樹木の方言です. みなさまのご来演をお待ちしています.

宮崎演習林に久しぶりに外国からのお客さんがやってきました。

ドイツTübingen大学のSteffenさんです。実はコロナが問題となる直前の2年前の1月に椎葉に来られていました。森林総研の南光さん、Steffenさん、九大宮演チームでそのときから共同研究が始まりました。今回は南光さんがホストとなり日本に2か月程度滞在されており、椎葉にも来てくださったという経緯です。

いつもの三方岳に登ったり、

宿泊学習2日目は山歩きの時間です。

例年は林内の散策路を歩いて自然観察をしていますが,今年は新たな試みとして,演習林の一隅に残る銅山跡地の訪問を企画しました。

|

| 宮崎演習林の大先輩Yさん 大河内小の卒業生で子供たちにとっても大先輩 |

演習林の広野地区は,現在,研究・教育活動が特に活発に行われている場所です。かつてはその一角で銅の採掘が行われ,明治期から終戦後しばらくまで断続的に稼働していたそうです。

|

| 広野へ続く大藪林道 |

|

| 鉱石を精錬した後の残滓(鉱滓) 付近の沢で時々見つかります |

目的地へ至る歩道は,いつもの散策路よりも狭く,ちょっとした崖の上というような場所もあり,あまり歩きやすい道ではありません。1年生もいるけれど,みんなこの道を歩けるのだろうか?という不安はありました。

最終的に,できる限りの歩道整備をしたうえで,怖くて歩けない子たちは引き返して川遊び,危険そうなポイントでは職員が歩道の下に入って両手を広げて微笑んで待機,という対策で臨みましたが,

結果的に皆ごく淡々と歩いていました。良かったです。一方,先生方からは結構怖かったという感想をいただきましたが,まあ良かったことにしました。

30分ほど歩くと目的地に到着します。

この銅山の情報はあまり残されていませんが,最盛期には周辺に数百の人が集落を形成し,銅を運び出すきんま(木のそり。馬や人力で引く)道やトロッコ道(動力はやっぱり馬)が整備されていました。大河内の人々とも交流があったそうです。

|

| 森の中に残る立派な石垣 |

|

| 焼酎の甕やガラス器,瀬戸物などの破片が散らばる |

|

| という話をYさんから教わります Yさんが生まれるよりも前の話ですが,演習林に勤め始めたころに 当時の先輩方から現場で色々と教わったそうです |

|

| きれいに整えられています 発破と手掘りで掘られたそう |

|

| これから学校に戻って地域の伝統・臼太鼓の練習だそうです 忙しいね |

夏の恒例である大河内小・宿泊学習が行われました。

|

| 出発式 今年は全校児童13名。ここ数年じわじわ増えています |

今回は1日目の夕方に演習林に来て宿泊,2日目の午前中に野外散策という日程でした。

到着後は夕飯のカレーの準備に入ります。

|

| 色とりどりのバンダナが素敵 |

夜のイベントはライトトラップで虫集めです。暗くなるのが遅い季節なので,今回は先生方と相談の上,開始時間を遅らせてやってみることにしました。

|

| シンプルに暗闇の中,白い布に光をあてて虫を集める方法 ちなみに虫に詳しい職員は今いないので,私たちも一緒に遊んでいるだけ |

|

| 宮崎演習林データベースより,ヒメスジコガネ |

|

| メスの顎は小さく,鋭くて痛い(別の日に見つけたもの) |

|

| 手のり蛾 |

|

| 手のり蛾を譲り合う |

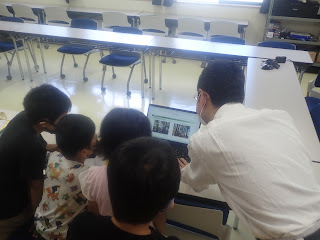

先日、地元の大河内小学校の1,2年生の子達が生活科学習活動「町たんけんをしよう」という授業の一環で、宮崎演習林へ来訪しました。

まずは庁舎の見学。

|

| 地形模型を見る子ども達 |

|

| 1/10000の地形模型。立体地図とも言います。 |

最初は剥製を見て「生きているの?」と恐る恐る触っていた子達もすぐに興味を持って触り始めました。

|

| 北海道産のクマの剥製に興味津々 |

|

| キュウシュウジカとエゾジカの比較ができる剥製 |

続いて演習林の職員の仕事について質問の時間。「どのくらいの人数がいるのか」「どんな仕事をしているのか」「仕事をしていて一番楽しいこと」など、みんな一生懸命に質問してくれました。

| |

| 普段している仕事の説明。みんな分かってくれたでしょうか? |

みんな元気に演習林を出発していきました。暑い中頑張って小学校まで歩いていくようです。

また近いうちに今度は大河内小学校全学年の子ども達が宿泊実習で来訪する予定です。

元気な姿を見て私たちも仕事を頑張ります。

2022.7.5 山内(耕)

椎葉では梅雨が早くも明けたのに台風の接近のため雨が続いています。急峻な九州山地では深い谷こそあれ穏やかな池沼は希少ですが、堆砂した砂防ダムがかろうじてそれに代わる存在です。先日、演習林内の砂防ダムを覗いてみると、思いがけない植物が目に入りました。

これはヒルムシロ科ヒルムシロ属の水草で、葉の形態からフトヒルムシロと思われます。葉っぱを蛭の筵と見立てて名づけられたらしいです。本来は低地の池沼に分布する水草で、こんな山奥にあるのはちょっと意外に感じられました。

なぜフトヒルムシロがこんな所にあるのか疑問に思っていたところ、秋のライトセンサスの頃に手がかりとなる出来事がありました。ライトセンサスとは夜間にライトの明かりで獣の眼がキラリと光ることを利用して、車で演習林内をゆっくり走行し周辺の森をライトで照らしシカの数を数える調査です。

晩秋のライトセンサスの折、件の砂防ダムで数十羽のオシドリが翼を休めていたのです。おそらく越冬地に向かう途中、キツネなどの天敵を避けるため砂防ダムの水面で休憩していたのでしょう。毎年同じ砂防ダムにオシドリがやってくるのを見ているうちに、フトヒルムシロはオシドリが運んだのではないかと考えるようになりました。

水鳥が水草を食餌し他所の湖沼で糞をすることで、食べた水草の種子が芽生えることがあります。また、単純に羽毛に種子や植物体の一部が引っ掛かって運ばれることもあるでしょう。このように動物の行動を利用して種子を運んでもらう植物の戦略を動物散布と言います。

ヒルムシロは池沼でしか生活できませんが、水鳥に運んでもらいあちこちに渡っていくことができるのかもしれません。また、オシドリの方も大したものです。上空から見れば芥子粒ほどの水面をきちんと覚えていて毎年そこで休憩しているのですから。

ヒルムシロとオシドリの不思議な連携に感心しました。

2022/07/04 NT